愈演愈烈的平臺之爭,能給外賣騎手和消費者帶來什么實打實的福利?

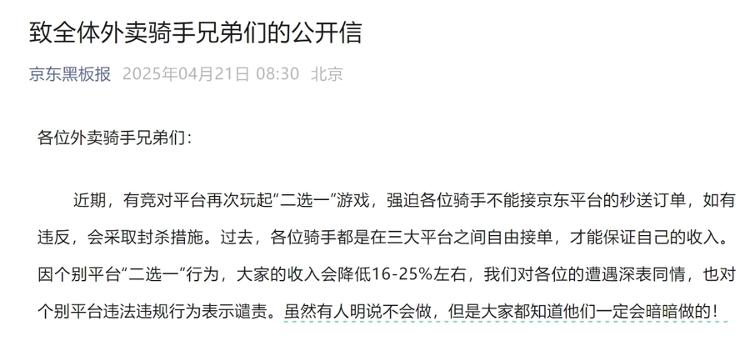

4月21日,京東一封《致全體外賣騎手兄弟們的公開信》,再次掀起了外賣行業的輿論戰。

京東稱有些平臺強迫外賣騎手“二選一”,不能接京東平臺的秒送訂單,如有違反,會采取封殺措施。目前來看,事關“二選一”的指控是否屬實,尚待有關部門調查,但是京東的下場硬剛,也不禁讓人反思:愈演愈烈的平臺之爭,能給外賣騎手和消費者帶來什么實打實的福利?

問題一:騎手有“飯碗自由”嗎?

公開信中,京東表示,騎手在過去可以在三大平臺之間自由接單,才能保證自己的收入。因個別平臺“二選一”行為,騎手收入預計會降低16%—25%左右。

雖然沒有直接點名,但行業猜測在暗指美團。幾天前,美團也在發布一則聲明稱,有一騎手造謠“去其他平臺跑單會被美團永久封號”,已被處罰。同時,美團還承諾,不會違規限制任何騎手的準入準出,更不會因此對騎手進行永久封號處置。

京東和美團爭論的焦點在于,外賣騎手有“選擇自由”嗎?回答這一問題,要先搞清楚,外賣騎手和外賣平臺到底是什么關系?

記者調查后發現,外賣騎手通常分為“商家自配”“專職騎手”和“眾包騎手”。“商家自配”很好理解,外賣平臺只負責賣商品,配送環節由商家負責,老板自己可以送,店里小伙計也能送,這種不屬于京東和美團討論的范圍。

專職騎手和眾包騎手是送外賣的主流,也是外賣平臺的競爭“護城河”。除了極少數專職騎手是與平臺直接簽訂勞動合同,絕大多數的專職騎手都是與平臺合作的第三方代理商簽合同,平臺將配送業務轉包給代理商負責,由代理商招募騎手,再以平臺名義進行外賣配送。值得注意的是,專職騎手有平臺規定的上下班時間,對接單量和在線時間都有具體的考核標準,就跟正常上班沒太大區別。

而眾包騎手則不屬于任何平臺,也沒有和代理商簽訂合同,以個人名義在平臺上“搶單”,配送時間和范圍都可以自己選擇,還能同時在多個平臺上接單。比如,有些外賣騎手穿著美團的衣服,車上卻裝著餓了么的保溫箱,這類多半是眾包騎手。

據悉,無論是美團、京東還是餓了么,平臺上都有大量的眾包騎手,如果平臺不加以限制,騎手的“飯碗自由”是能夠保障的。

問題二:京東為何跨界“送外賣”?

京東外賣自3月1日正式上線,不到兩個月的時間,戰火愈演愈烈——

先是4月12日,美團核心本地商業CEO王莆中在社交平臺點評京東外賣,稱“京東不是第一家做外賣的公司,也可能不是最后一家”。很快,京東創始人劉強東在內部稱,“不要和人打口仗,不能產生社會價值。”

4月15日上午,美團正式發布即時零售品牌“美團閃購”,定位為24小時服務的購物平臺,主打“30分鐘送達”。當天晚上,劉強東在內部講話中,給京東外賣定一條規矩,永遠賺的凈利潤不允許超過5%,“我們一定要在行業里面,按照三毛五的理論,來約束自己的賺錢能力、賺錢欲望。”

所謂“三毛五理論”,是劉強東提出的一個關于成本控制與效率優化的商業邏輯,核心觀點是,如果京東能將運營成本降低三毛五,就能讓利給消費者三毛,給合作伙伴留五分,自己賺兩毛。”